(Adnkronos) - Ci siamo: per la finale di Sanremo vince l’eleganza e anche i messaggi (non troppo) tra le righe che qualche artista decide di lanciare dal palco. Stasera ci si gioca il tutto per tutto, e lo si vede anche dagli outfit, perché, diciamolo, soprattutto chi finirà sul podio dovrà convivere con quelle foto per mesi. Quindi sì, la cura del dettaglio è tutto. Come i guanti, protagonisti assoluti sul palco. Minuscoli, rock, lunghissimi, couture, indossati in ogni possibile variante, e capaci più di qualsiasi accessorio di alzare il livello del look. La partenza di serata è soft con Carlo Conti, che non si sbilancia e resta sullo smoking d’ordinanza. Professionale, un po’ prevedibile ma fa il suo dovere. Il tocco in più è il tessuto con delle lavorazioni in rilievo. Lo smoking bianco del secondo cambio d’abito fa subito 007 'de noartri'. “Il mio nome è Conti, Carlo Conti”, scherza lui, mentre chiama sul palco le sue Charlie’s Angels: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, tutte elegantissime in long dress neri e rosso. Un quadretto che funziona più delle battute e dello smoking bianco del direttore artistico. Voto: 6. Raf sceglie un elegantissimo velluto blu: classico e ultra chic. Poi però arriva la sua firma, la camicia sbottonata. Ormai più inevitabile del televoto. Comunque promosso. Voto: 7. Chiello, invece, vola dritto sul podio dei look migliori della serata: goth raffinato, trucco nero, smoking con giacca doppiopetto e maxi revers in raso. A completare il tutto, una spilla a forma di rosa nera appuntata sul petto, un dettaglio che vale mezza pagella da solo. Voto: 9 senza pensarci. La co-conduttrice Laura Pausini, dopo il look informale per il messaggio d’apertura, pantalone bianco e giacca celeste, apre con un primo look imponente: abito voluminoso senza spalline, gonna a corolla, guanti di pelle lunghi. Tutto rigorosamente total black, impreziosito da collier e orecchini di diamanti e smeraldi. Bello, scenografico ma l’acconciatura non aiuta. Un raccolto o almeno i capelli tirati indietro avrebbero valorizzato tutto molto di più. Voto: 6 di incoraggiamento. Il colore le dona molto e dovrebbe osarlo di più, come dimostra il secondo abito color prugna che funziona molto bene. Francesco Renga sorprende con uno smoking dai revers tempestati di cristalli e quell’aria da dandy che non gli sta affatto male. Il foulard al collo è il colpo di classe che gli fa guadagnare un 7 e mezzo. Le Bambole di Pezza puntano tutto sul gioco del vedo-non-vedo tra completo bianco, trasparenze ben studiate e quel ‘Give Peace a Chance’ senza troppi giri di parole. La cantante Martina lo sfoggia sull’abito nude rosa: scelta memorabile in un giorno così delicato per il Medioriente. Voto: 6+. L a giornalista del TG1, Giorgia Cardinaletti, co-conduttrice della serata, affronta la scalinata dell’Ariston con la stessa scioltezza di chi porta una torta nuziale a più piani: rigida e con le mani incollate al vestito, in un lungo abito dritto con le spalline sottili che non la aiuta. Gioielli ridotti al minimo, lavorazioni che sembrano un centrino del corredo e capelli sciolti in onde lunghe dal sapore decisamente datato: nemmeno alle medie si portavano più così. Un look che avrebbe potuto essere elegante ma che rimane intrappolato in un’altra epoca. Voto: 4. Guadagna qualche punto con la seconda uscita: un lace dress nero tra balze e pizzo che sulla carta le dona ma lei sembra così poco a suo agio che quasi ci aspettiamo di vederla chiedere a qualcuno di riportarle subito il look precedente. L’abito prova a farla sembrare una diva, lei lo sfiora nervosamente, pronta alla fuga. Leo Gassmann in A|X Armani Exchange resta fedele al suo titolo in gara: naturale. Fin troppo. Completo nero, camicia coordinata con qualche punto luce a spezzare la monotonia ma l’effetto finale è quello di un look un po’ sottotono. Classico sì, ma senza un guizzo che sia uno. Voto: 6. Malika Ayane, invece, è un’apparizione. Meravigliosa in un abito laminato silver con ampia gonna a corolla e lunghissimi guanti bianchi, una diva moderna e luminosa. Il perfetto negativo fotografico della Pausini, soprattutto perché qui l’acconciatura funziona eccome: capelli tirati indietro con il gel, puliti, contemporanei, impeccabili. Malika dà una lezione di stile impeccabile, capito, Pausini? Voto: 8 e mezzo. Tommaso Paradiso torna in scena in modalità classica: completo nero Emporio Armani, camicia bianca immacolata e spilla sul rever. E poi il solito bottone slacciato della camicia, ormai il vero sponsor non ufficiale di Sanremo 2026. L’insieme fila ma è più un compitino ben svolto che un’idea accattivante. Voto: 6-. J‑AX anche stasera non tradisce il suo mood da pistolero‑country: total black scolpito da lavorazioni in rilievo, cappello d’ordinanza, frange sulle maniche e bolo tie con treccina che più western di così neanche Sergio Leone. Ormai, con lui sul palco, ci si aspetta quasi che spunti un saloon in platea e magari Carlo Conti vestito da sceriffo. Voto: 4. LDA & Aka 7even arrivano in modalità fashion twins: total leather nero per entrambi, gemelli quasi diversi. Il primo sceglie la combo giacca lunga, fiore nel taschino, cravatta in maglia metallica. Il secondo, invece, gioca la carta della giacca cropped, molto più tagliente e moderna. Anfibi e occhiali da sole per entrambi: coordinatissimi, cool, e con il giusto atteggiamento. Voto: 8. Serena Brancale sceglie l’abito nero appartenuto a sua madre, un dettaglio che porta sul palco un’emozione che nessun brand potrebbe replicare. Su di lei funziona alla perfezione. Lei lo indossa con naturalezza, senza bisogno di forzare nulla. Voto: 7 e mezzo. Patty Pravo va sul sicuro, come solo una diva come lei può fare: lunghissimo abito di velluto, completo di stola ricamata con preziosi motivi floreali. Un’apparizione barocca, quasi regina d’altri tempi grazie al prezioso collier di pietre colorate e le friulane ai piedi. Voto: 7. Sal Da Vinci rischia e forse inciampa. Colpa di uno smoking con giacca bianca e un romantico fiocco nero al posto del papillon. L’intenzione è dandy, l’effetto finale un po’ catering di lusso. Simpatico, ma non basta a salvare il look. Voto: 5. Dopo il flamenco style della serata precedente, Elettra Lamborghini cambia registro e punta su una creazione couture di Rahul Mishra: un abito a sirena monospalla nero, con ricami silver e una maxi spallina ventaglio molto teatrale e scultorea. Elettra si diverte e ci fa divertire. Voto: 7. Il mood da flâneur bohémien è stato il filo rosso di tutte sue uscite di Ermal Meta, e proprio questo lo ha consacrato tra i meglio vestiti di questa edizione. Ma stasera si è superato con un total look Trussardi composto da giacca d’archivio in pelle effetto vinile, camicia in raso di seta con grande fiocco lasciato aperto, pantaloni impeccabili e il dettaglio del guantino in pelle. Un look colto e un po’ romantico. Voto: 10 (era ora!) Ditonellapiaga, wow, davvero. Abito sexy con corsetto nero, gonna chiusa da un fiocco sul fianco destro e strascico portato a mano. I tre fiocchetti rosa sui capelli danno un tocco pop che non guasta. Lei scende le scale con una naturalezza e una sicurezza che, diciamolo, a molte prima e dopo di lei stasera è mancata. Zero esitazioni, zero dramma. Voto: 8 e mezzo. Nayt, perché quei guantini di pelle senza dita? La giacchetta nera con zip porta tutto a un livello successivo, e non in senso positivo. Più pomeriggio al centro commerciale che finale di Sanremo. Voto: 5. Arisa pigliatutto di questa edizione: la cantante è incantevole in un abito composto da una canotta bianca essenziale, una lunga gonna nera in raso e un maxi fiocco posteriore che si trasforma in un elegante strascico. L’effetto è couture e ottenuto con una naturalezza disarmante, grazie anche al prezioso collier. In questa edizione lei non ha sbagliato un colpo: ogni uscita è stata una dimostrazione di maturità stilistica ormai raggiunta, e superata, con sicurezza. Voto: 9. Sayf ci prova, si impegna fino all’ultimo ma non ce la fa proprio. Passi il total white, passino le treccine, passi pure l’oversize e la spilla dorata a forma di rosa. Ma la giacca destrutturata con quel lato che scende irregolare sembra più una rete da pescatore che un dettaglio fashion. Fa meglio di lui la mamma, in un lungo abito blu Klein con scollatura in pizzo. Voto: 6-. Il neoconduttore e direttore artistico di Sanremo, 2027 Stefano De Martino è impeccabile in un completo sartoriale nero con il rever abbottonato di lato e camicia bianca. L’effetto è un po’ abito talare ma come ha detto lui da oggi in poi il mantra è ‘testa bassa e pedalare’. Voto: 7. Levante continua a confermarsi una delle artiste più eleganti in gara: indossa un abito Giorgio Armani d’archivio, nero con guanti in tulle e piccoli punti luce e un piccolo cuoricino intagliato all’altezza del fondoschiena, che lascia intravedere qualche centimetro di pelle. Un dettaglio potentissimo, che aggiunge carattere all’insieme. Voto: 9. Fedez e Masini sono una coppia stilisticamente compatta, ognuno con il proprio twist. Il primo sceglie il total black con giacca a tre bottoni e petto nudo, il suo territorio naturale. Il secondo opta invece per una giacca a un bottone, sempre black, con tanto di papillon dai riflessi melanzana e camicia nera: elegante, senza strafare. Voto: 6- per entrambi. Samurai Jay sceglie uno smoking in velluto a un bottone, profilato sui bordi e sparkling: elegante nelle intenzioni, un filo Las Vegas nel risultato. Lo stivaletto con il tacco vira su un mood un po’ latineggiante, proprio come le note della sua canzone, ma non siamo del tutto convinti che funzioni sul palco del Festival. Non è il peggio visto stasera, quindi evitiamo di essere troppo cattivi ma il look resta un’occasione mancata. Voto: 5. Dritto sul podio Michele Bravi, con una giacca doppiopetto in broccato dalle preziose lavorazioni. Il pantalone con pinces dai volumi ampi completa il look con carattere, costruendo una silhouette sofisticata e sicura. Perfetto. Voto: 9. Fulminacci in Ami Paris sembra uscito da un’altra epoca con uno smoking ampio in lana, camicia bianca e gilet. Un classico pulito e coerente con il suo mood e alla fine non dispiace affatto. Voto: 7 e mezzo. Finalmente Luchè archivia il look da trapper in ascesa e sceglie un elegante completo con camicia bianca e cristalli. Ci piace. Voto: 7. Tredici Pietro è migliorato di sera in sera e in finale ha superato sé stesso, conquistando il palco con una camicia a righe, due cravatte sovrapposte, con la prima che riproduce la figura di un uomo che cade, proprio come il titolo della sua canzone, e pantaloni di pelle a zampa che gli disegnano una silhouette super cool. Un abito custom firmato Vespa. Stilosissimo, bravissimo, sempre più sicuro. Ha forse dei difetti? Voto: 9 e mezzo. Mara Sattei farebbe impazzire dame Vivienne Westwood in persona se potesse vederla: indossa una delle sue creazioni più scenografiche, un abito con ampia crinolina punk, corpetto tartan tagliato di sbieco, inserti in pizzo e gonna nera. È un inno al brit‑style e alla ribellione, portato con un’eleganza che le sta a pennello. Voto: 9. Dargen D’Amico scende le scale dell’Ariston a piedi nudi. E già qui potremmo tranquillamente chiudere la recensione. “Ho i piedi sporchi ma la coscienza pulita” dice lui, e rilancia con giacca tuxedo, camicia bianca, gilet kimono color avorio e pantalone verde con fascia di velluto. Un mix&match coraggioso o un mescolone? ‘Ai ai’, che caos. Voto: 6 per l’impegno. Enrico Nigiotti è ormai un caso disperato anche per la finale. Camicia scivolata, grande fascia da smoking in vita (ma niente smoking) pantalone nero: un look che sembrava già stanco alla prima uscita e ora è ufficialmente in crisi respiratoria. Ma il vero marchio di fabbrica, purtroppo, resta il man bun piazzato sempre lì, immobile: l’acconciatura più inguardabile dell’intero Festival. Voto: non classificato. Maria Antonietta e Colombre hanno fatto del look Sixties la loro cifra stilistica, e dobbiamo ammettere che funziona benissimo. Per la finale scelgono un matchy look fenomenale: lei in versione Barbarella moderna, con stivali argento e minidress rifinito da un bordo di piume. Lui in camicia a stampa floreale color mattone. Una coppia stilistica memorabile e anche molto, molto cool. Voto: 9. L’ultimo a esibirsi è Eddie Brock e forse avremmo potuto tranquillamente chiudere la serata prima. Quel completo color melanzana è un pugno in un occhio difficilmente dimenticabile: intenso, sì, ma per i motivi sbagliati. (di Federica Mochi)

(Adnkronos) - Cinecittà World apre le selezioni per oltre 200 nuove figure professionali in vista della stagione 2026, al via da sabato 21 marzo. L’appuntamento è per il 28 marzo con il Job Talent Day, la giornata dedicata alla selezione del personale, che consente ai candidati di sostenere colloqui direttamente nel Parco divertimenti del cinema e della tv di Roma. L’iniziativa offre un’opportunità concreta per entrare a far parte del team, rivolta anche a chi è alla ricerca di un primo impiego e sogna di lavorare divertendosi. Le posizioni aperte riguardano diversi ambiti: addetti alla ristorazione (cuochi, aiuto cuochi, banchisti, cassieri, baristi, lavapiatti, camerieri e magazzinieri), operatori per le 40 attrazioni e diverse figure per il cast artistico impegnato nei 6 spettacoli live al giorno (attori, attrici, cantanti, ballerini e animatori per l’Horror House). Si ricercano inoltre bagnini con brevetto per il parco acquatico Aqua World, addetti alle pulizie, addetti alle vendite, steward per parcheggi, tornelli e sicurezza, tutor per i percorsi didattici, tecnici Avl (audio, video e luci), addetti alla biglietteria e addetti alla manutenzione. E ancora, guide botaniche per Roma World, il Parco a tema dell’Antica Roma che riaprirà in occasione del lungo weekend di Pasqua. Entusiasmo, energia, spirito di squadra e disponibilità a lavorare anche nei weekend e nei giorni festivi sono i requisiti fondamentali per far parte della squadra. Cinecittà World offre un ambiente dinamico e formativo, a contatto con oltre 500.000 ospiti l’anno, dove anche chi è alla prima esperienza lavorativa può acquisire e sviluppare competenze trasversali qualificanti: lavorare in un parco divertimenti può rappresentare il primo passo per costruire il proprio futuro professionale, qualsiasi percorso si scelga di intraprendere. Per partecipare al Job Talent Day è necessario inviare la propria candidatura, entro il 22 marzo, nella sezione 'Lavora con noi' sul sito www.cinecittaworld.it. I profili in linea riceveranno l’invito a sostenere un colloquio conoscitivo durante la giornata di selezione e con l’occasione potranno vivere una giornata speciale nel Parco. Quarto parco divertimenti a livello nazionale, Cinecittà World rappresenta un importante polo turistico e occupazionale per Roma e il Lazio, offrendo ogni stagione lavoro a più di 500 persone e contribuendo in modo significativo all’economia del territorio.

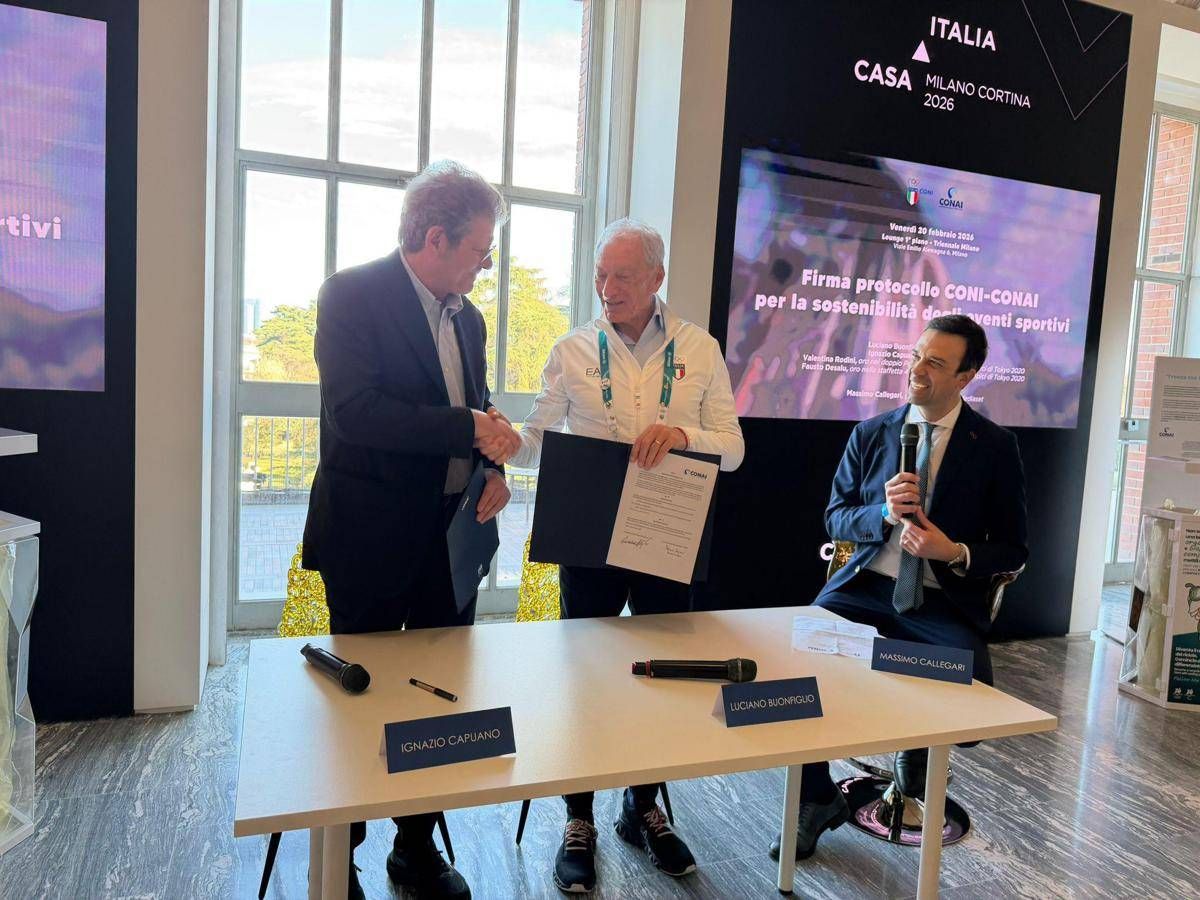

(Adnkronos) - È stato sottoscritto questa mattina un protocollo d'intesa tra Coni e Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) per l'integrazione strutturale della cultura del recupero e del riciclo degli imballaggi nel sistema sportivo nazionale. L'impegno accompagnerà lo sport italiano fino al 31 dicembre 2028. A firmare l’accordo il presidente del Coni Luciano Buonfiglio e il presidente di Conai Ignazio Capuano durante l’evento di presentazione a Casa Italia condotto da Massimo Callegari, giornalista di Sport Mediaset. Con il protocollo "lo sport italiano compie un altro passo concreto verso un modello sempre più sostenibile" ha detto Buonfiglio. "Portare riciclo, linee guida ambientali e buone pratiche all’interno degli impianti e nelle nostre manifestazioni significa trasformare ogni evento in un’occasione di responsabilità condivisa. Le nostre atlete e i nostri atleti, con i valori che rappresentano, saranno ancor più modelli di comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente". L’accordo prevede anche programmi di sensibilizzazione, formazione e informazione rivolti soprattutto alle giovani generazioni, perché il gesto della raccolta differenziata diventi un’abitudine culturalmente radicata. Testimonianza del valore concreto dell’iniziativa è stata la presenza di due campioni olimpici del Team Italia: Valentina Rodini, oro nel doppio pesi leggeri ai Giochi olimpici di Tokyo 2020, e Fausto Desalu, oro nella staffetta 4×100 metri nella stessa edizione. Una partecipazione che ha rafforzato il messaggio dell’accordo: i valori che portano sul podio sono gli stessi che guidano la sfida della sostenibilità ambientale. "Siamo molto contenti di questo accordo - ha affermato il presidente di Conai, Ignazio Capuano -. Il protocollo prevede la stesura di alcune linee guida che serviranno alla gestione dei grandi eventi dal punto di vista di recupero e riciclo degli imballaggi. Nasce dall'esperienza che abbiamo fatto insieme a Milano-Cortina e da qui vengono fuori quelle che sono delle linee guida di comportamento". L’intesa introduce un elemento di innovazione: la definizione di linee guida per la gestione sostenibile degli eventi sportivi, con particolare attenzione alla corretta raccolta differenziata e alla valorizzazione di acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, bioplastica compostabile e vetro. L'obiettivo è la costruzione di un modello nazionale capace di orientare federazioni, società sportive e organizzatori verso standard ambientali sempre più elevati, così da far entrare stabilmente la sostenibilità ambientale nello sport. "Il rispetto delle regole significa anche rispetto per l'ambiente e per le future generazioni". L’Italia "ha già superato il 76,7% di riciclo degli imballaggi: è un risultato che ci pone oltre gli obiettivi europei - ha poi aggiunto -. Ma la sostenibilità non può fermarsi alle nostre case. Fare bene la raccolta differenziata domestica è fondamentale, ma dobbiamo prestare la stessa attenzione anche quando siamo sugli spalti, nei palazzetti, durante i grandi eventi che coinvolgono milioni di persone. È lì che si misura la maturità ambientale di un Paese: ogni manifestazione può diventare un esempio concreto di economia circolare". Una scelta di visione, quindi, che guarda al futuro del sistema Paese e affida allo sport un ruolo centrale nella tutela del Pianeta. "Lo sport mi ha insegnato che ogni gesto, dentro e fuori dalla competizione, ha un peso - ha commentato Valentina Rodini, canottiera -. Oggi, contribuire a portare la sostenibilità negli spazi sportivi significa trasformare abitudini in opportunità concrete per proteggere l’ambiente che ci ospita". "Essere qui è un onore e una responsabilità - ha aggiunto Fausto Desalu, velocista -. Lo sport può educare, ispirare e diventare un esempio reale di attenzione per l’ambiente e per chi verrà dopo di noi".